鍼灸の治療には鍼を使います。と言うと、多くの方が刺す鍼を想像されると思います。ですが、当院では刺さない鍼を使っています。この刺さない鍼とはどのようなものでしょうか。今回は、刺さない鍼について簡単に紹介したいと思います。

古代から伝えられる刺さない鍼

刺さない鍼というと、何か特別なもののように感じられるかもしれません。ですが、実はそれほど珍しいものではありません。

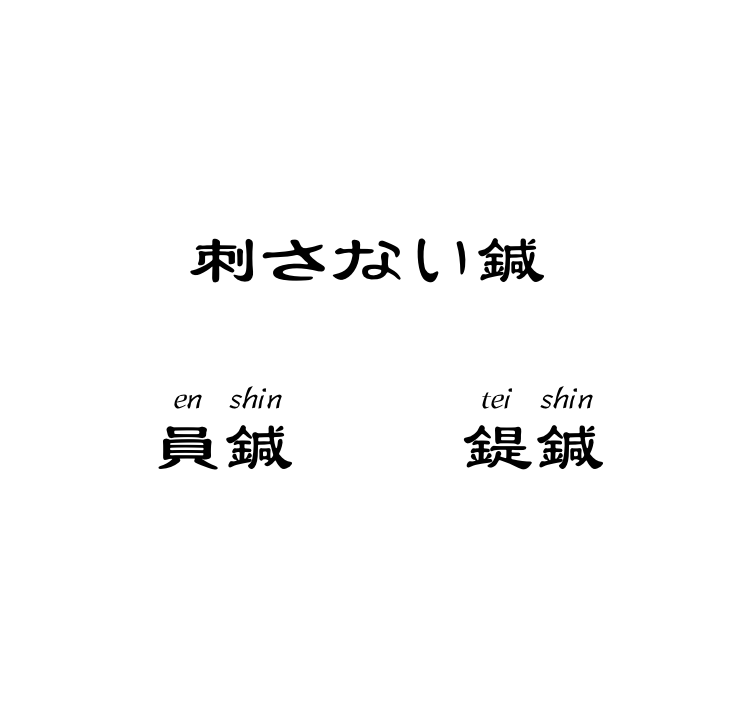

刺さない鍼は、古くから治療に使われている治療道具で、東洋医学の原典と言われる「黄帝内経(こうていだいけい)」という書物にも記述があります。黄帝内経には鍼治療に用いられる九つの鍼についてまとめられており、その中に圓鍼(えんしん)、鍉鍼(ていしん)と呼ばれる二種類の刺さない鍼が記載されています。

圓鍼は、先が卵の形をしていて、皮膚を擦って気を払う鍼、と伝えられています。擦るだけなので、体に刺入することはありません。

鍉鍼は、先が栗の粒のように小さく丸く、経脈(気の通り道)に当てて気を整える鍼、と伝えられています。こちらも体に刺入することはなく、経脈上のツボに当てて、気の状態を整えるために使用されます。

このように刺さない鍼は、体に刺入することなく、皮膚に当てて使う鍼となります。

このうち当院では、鍉鍼を使って治療を行なっています。

鍉鍼は補法(ほほう)の治療に適している

なぜ当院では鍉鍼を使っているのか、というと、それは、鍉鍼は体に必要なものを補う、補法の治療に適しているからです。

鍼灸の治療には大きく分けて二つの方針があります。それらは補法、瀉法(しゃほう)と呼ばれます。これらを簡単に説明すると、補法は体に必要なものを補う治療で、瀉法は体を害するものを排出させる治療です。

(補法、瀉法については以下の記事もご覧ください

東洋医学の治療法 補法と瀉法について 、現代人には補法がおすすめ)

そして私は、現代人には補法が適していると考えています。なぜなら、現代の生活環境は、大気汚染、残留農薬、食品添加物、電磁波など、体に負担をかけるものが多いため、現代人の多くは、体力に余裕がないからです。

当院の治療では、鍉鍼を適切なツボに当てて、体の弱った部分に必要なものが巡るように調整します。それによって、体の働きを正常化し、様々な症状を取り除いていきます。

このような補法の治療には、鍉鍼が適しているのです。

鍉鍼は体に優しい

また、鍉鍼の治療は体に優しく、負担が少ない、という特徴があります。

では、なぜ鍉鍼は体への負担が少ないのでしょうか。それは、刺さないからです。

一般的な鍼治療で使用する刺す鍼はとても細く(0.14〜0.2mm程度)、体への負担は少ないと言われています。しかしながら、私の個人的な見解では、実際にはかなり体力を消耗すると感じています。刺す鍼の治療を受けた後に、疲労感が生じることがありますが、あの疲労感は、刺す鍼による体への負担と思われます。

もともと体力に余裕があれば、少しぐらいの負担は問題ありません。ですが、もしそうでなければ、治療による負担が無視できなくなります。

これに対して鍉鍼は、体に刺さないため、治療時の負担を抑えることができます。

ご高齢の方、怪我や病気で体力に余裕のない方、また、体に負担の多い現代社会を生きる私たちには、鍉鍼の優しい治療が合うのではないかと思っています。

まとめ

ここまで刺さない鍼について、簡単に紹介してきました。

- 刺さない鍼は皮膚に当てるだけの鍼

- 刺さない鍼は古くから使われている

- 鍉鍼は補法の治療に適している

- 鍉鍼の治療は体に優しく、体力に余裕のない方でも安心して受けられる

- 現代人には鍉鍼がおすすめ。

健康管理のために鍼治療を受けてみたい、という方の中には、刺す鍼に抵抗を感じる方もいらっしゃると思います。刺さない鍼はそういった方でも、安心して受けていただけます。

鍼治療の選択肢として、ご参考にしてください。